ミヅチは一人、外を眺めていた

いや、この言い方は正しくないだろう。

ミヅチは一人、外に目を向けていた。

窓の向こう、視界いっぱいに映されているのは地獄の風景。仕事場である工事現場から見える景色とは違い、山間の温泉宿から見えるようなものが広がっている。とは言っても、以前いた世界で見られた風光明媚さはない。

地獄の

地獄の街も、その昼夜に従って営まれている。昼は地獄の火にも負けぬほど明るく賑やかに、夜は蛍火より儚く寂しげになるのだ。

まるで生者の世界の街そのもののように回るそれから離れた区画にある旅館、その一室にミヅチはいた。

外に目を向けその視界に景色を映してはいたが、実のところミヅチはそれを見てはいなかった。

窓際に置かれたクッションのきいた椅子に深く腰掛け、足を組む。少し低い背もたれに軽く体重を預け、何となく首を傾ければ外の様子が目に入る。それだけでしかなかった。

室内に目を転じればチームである部下の三鬼がそろっている。しかし今は全員が真夜中も回った今の時間にふさわしく、それぞれ寝息を立てていた。

慰安の名目で来た温泉旅行は、皆が大いに楽しめたようだった。

遠く八熱地獄にある山から引いた湯は少し熱めだが半身浴には丁度いいし、誰が持ち込んだ文化なのか、旅館には卓球の道具が完備されていた。ルールのわかるミヅチとユン坊がせっかくだしと対戦をすれば、ヒロもやりたいと言い始め、なんだかんだでダブルスをしていた。結果はユン坊とヒロの同居ペアが勝ちを収め、普段は表情が動かないことの多い白鬼も珍しく満面の笑顔を見せていた。ジイは温泉でも卓球でもにこにこと目を細めて自分たちのことを見ていたが、寝る前の散歩でぽつりと、いいものだのうと呟いていた。

があと大きめの寝言が室内を横切った。誰も目を覚まさない。

露天の広い風呂で泳いでいた長身の部下は布団の海でもまた泳ぎ、その動きで掛布を剥いでしまったようだった。

苦笑し、ミヅチは椅子から立ち上がる。障子戸にほど近い位置で小動物のように丸くなっている紫鬼を避け、足音を忍ばせて大きく回り、追いやられた掛布を直してやる。一番年若い部下が一番寝相もいいらしく、小さな頭を行儀よく枕に乗せて穏やかに胸を上下させていた。

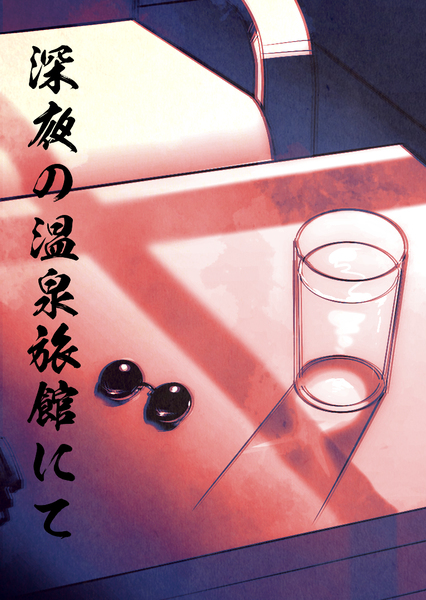

隅にまとめ置いた荷物から喫煙道具を取り出し、窓辺の椅子に座り直す。セットになっているテーブルに置いた水を二口だけ飲んで、またことりと戻す。コップが虫眼鏡のように、外したサングラスと眼帯を拡大して見せた。

愛用のキセルを組み、刻み煙草を詰める。火をつけ、そっと、ゆっくりと喫う。煙を吐きながら、ミヅチは今度こそ窓の外を眺めた。

天は暗い。雷火も今は休む時とばかりに絶えがちで、辺りは地獄のイメージに相応しい鉄錆た不快な臭気と澱んだ空気がうっすらともやのように立ち込めている。陽も星も月もない、ある種夢幻がごとき景色の中で、遠くの山々から溢れるマグマのやや黄みがかった赤い色だけが鮮やかに明るく、遠くまでその色を伝えてきていた。

赤。

胸の前で揺れるお守りと同じ系統の色。

夢のような幻のような地獄で、現実の自分が持つ物と同じ色。

自分が、自分たちがもう流すことのない、血と同じ系統の色。

嘘のような作り物のような地獄で、現在の自分が持たない物と同じ色。

何が夢で何が現実なのか。結局のところ、それを決めるのは自分自身だ。

もしかしたらの狭間で揺れつつも、「今」の自分は間違いなくここで生きている。それは間違いのないことだ。

それが、間違いのないことだ。

「……

青色の静謐が降りた室内で最後の三服目を喫いつつ、垂らした前髪を払うように軽く頭を振る。髪紐の飾り玉同士がぶつかって、かちと小さく鳴った。

Copyright © 9Banta